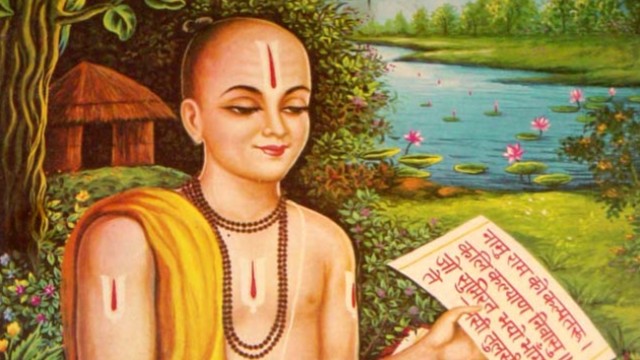

गोस्वामी तुलसीदास न केवल भक्ति युग के महान कवि थे, बल्कि उनके द्वारा रचित दोहों में गहरा जीवन-दर्शन और व्यवहारिक ज्ञान छिपा है। ये दोहे आज भी लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस लेख में हम आपके लिए लाए हैं तुलसीदास जी के 20 श्रेष्ठ दोहे, जिनका हिंदी में अर्थ भी दिया गया है ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें।

तुलसीदास जी के 20 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित जानिए, जिनमें छुपा है जीवन, नीति, भक्ति और धर्म का गूढ़ संदेश। पढ़िए Tulsidas Ke Dohe with Meaning in Hindi और अपने जीवन में अपनाइए।

तुलसीदास के दोहे :

1.

नामु राम को कलपतरु, कलि कल्यान निवासु।

जो सुमिरत भयो भांग तें, तुलसी तुलसीदासु॥

हिंदी अर्थ:

श्रीराम का नाम कल्पवृक्ष (इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष) के समान है और कलियुग में कल्याण का निवास (कल्याण का केंद्र) है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि उस नाम का स्मरण करके जो पहले साधारण भांग (नशे वाला पत्ता) जैसा तुच्छ और अपवित्र था, वह तुलसी (पवित्र पौधा) बन गया — अर्थात् मैं साधारण तुलसीदास बन गया।

भावार्थ:

राम नाम की महिमा इतनी महान है कि जो व्यक्ति भी इसे स्मरण करता है, वह पवित्र और महान बन जाता है। तुलसीदास जी यह कहते हैं कि राम नाम के प्रभाव से ही वे तुच्छ स्थिति से उठकर ‘तुलसीदास’ बन सके।

2.

मुखिया मुखु सो चाहिए, खान-पान कहुँ एक ।

पालई-पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ।।

हिंदी अर्थ:

मुखिया (नेता या प्रधान) को मुख (मुख्य अंग) की तरह होना चाहिए, जिसका खान-पान तो एक ही होता है, परन्तु वह पूरे शरीर के सभी अंगों का पालन-पोषण करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया में विवेक (समझदारी) अवश्य होना चाहिए।

भावार्थ:

जिस प्रकार मुख (मुख्य अंग) स्वयं भोजन करता है लेकिन उसका पोषण पूरे शरीर के सभी अंगों को होता है, उसी प्रकार एक अच्छा मुखिया स्वयं सीमित संसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन वह पूरी प्रजा या परिवार या संस्था की भलाई, सेवा और पोषण करता है। उसमें विवेक, त्याग और सेवा-भावना होनी चाहिए।

3.

तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुं ओर।

वसीकरन इक मंत्र है परिहरु बचन कठोर।।

यह दोहा गोसाई तुलसीदास जी का है, जो मीठे वचनों (मधुर भाषण) की महिमा का वर्णन करता है।

हिंदी अर्थ:

तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचनों (मधुर भाषा) से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। यह वशीकरण (लुभाने या मन को जीतने) का एक अद्भुत मंत्र है। इसलिए कटु (कठोर, कड़वे) वचनों का त्याग कर देना चाहिए।

भावार्थ:

मधुर और विनम्र भाषा में इतनी शक्ति होती है कि वह दूसरों के दिलों को जीत सकती है, शत्रु को मित्र बना सकती है, और हर जगह प्रेम, सुख और शांति फैला सकती है। इसके विपरीत, कठोर और कटु भाषा मन में द्वेष, दुःख और विवाद उत्पन्न करती है। इसलिए हमें हमेशा वाणी पर संयम रखना चाहिए और मीठे बोल बोलने चाहिए।

4.

लसे पावस के समय, धरी कोकिलन मौन ।

अब तो दादुर बोलिह, हमे पूछहिं कौन ।।

यह दोहा लोक जीवन से जुड़ी मौसमी प्रवृत्तियों और सामाजिक व्यंग्य का सुंदर उदाहरण है। यह कवित्त मानव स्वभाव पर गहरी टिप्पणी करता है।

हिंदी अर्थ:

वर्षा ऋतु आने पर मेढकों की टर्र-टर्र इतनी तीव्र हो जाती है कि कोयल की मधुर वाणी उस शोर में गुम हो जाती है, और वह चुप हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जब धूर्त और बड़बोले लोग हावी हो जाते हैं, तब बुद्धिमान व्यक्ति मौन रहना ही उचित समझते हैं। वे अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बहस में नहीं गंवाते।

भावार्थ:

यह दोहा एक व्यंग्यात्मक प्रतीक के रूप में कहा गया है। जब समय (मौसम) अनुकूल था, तब कोयल (कोकिल) की मधुर वाणी सभी को प्रिय थी। लेकिन जैसे ही मौसम बदला (पावस = वर्षा ऋतु), कोयल चुप हो गई और अब मेंढ़क (जो बेसुरा और कोलाहल करता है) बोलने लगे हैं। कवि कहता है कि अब ऐसे समय में हमारी मधुरता या गुणों की कोई कद्र नहीं रह गई।

5.

काम, क्रोध, मद, लोभ की, जौ लौ मैन में खान ।

तौ लौ पण्डित मुरखौ, तुलसी एक समाना ।।

यह दोहा गोसाई तुलसीदास जी का है, जो मनुष्य के आंतरिक दोषों और सच्चे ज्ञान की पहचान पर प्रकाश डालता है।

हिंदी अर्थ:

जब तक मनुष्य के मन में काम (वासना), क्रोध, अहंकार (मद) और लोभ जैसे दोष छिपे रहते हैं, तब तक पंडित और मूर्ख, दोनों एक समान ही हैं — कोई भी वास्तविक ज्ञानी या श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता।

भावार्थ:

तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल शास्त्रों का ज्ञान होने से कोई महान नहीं बनता। यदि किसी के मन में अभी भी काम, क्रोध, अहंकार और लोभ जैसे विकार हैं, तो चाहे वह शब्दों से पंडित हो, लेकिन आचरण में वह मूर्ख के समान ही है। सच्चा पंडित वही है जो अंतःकरण से निर्मल हो, और जिसने इन दोषों पर विजय पा ली हो।

6.

सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन।

नाम सुप्रेम पियुश हद तिन्हहु किये मनमीत।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना और राम-भक्तों के गुणों का सुंदर चित्रण करता है।

हिंदी अर्थ:

जो सभी सांसारिक कामनाओं से मुक्त हैं और श्रीरामजी की भक्ति में पूर्णतः लीन हैं, उन्होंने अपने मन को राम-नाम रूपी प्रेमामृत के सरोवर में मछली बना लिया है। जैसे मछली जल के बिना क्षणभर भी नहीं रह सकती, वैसे ही वे रामनाम के आनंद से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते। वास्तव में वही सच्चे भक्त कहलाते हैं।

भावार्थ:

जो व्यक्ति संसार की सभी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त होकर पूरी तरह श्रीरामजी की भक्ति में डूबे रहते हैं, उनका मन राम-नाम रूपी प्रेम और आनंद के सरोवर में मछली की तरह तैरता रहता है। जैसे मछली जल के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही ये सच्चे भक्त भी राम-नाम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। ऐसे भक्त ही वास्तव में भगवद्भक्ति का सार समझते हैं और वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होते हैं।

7.

सुर समर करनी करहि कहि न जानवहि आपु ।

विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि प्रतापु ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी का वीर रस से ओत-प्रोत दोहा है, जो सच्चे शूरवीर और मूल्यहीन डींग मारने वालों में फर्क स्पष्ट करता है।

हिंदी अर्थ:

देवता (सच्चे वीर) युद्ध में कर्म करते हैं, लेकिन कभी अपने मुँह से अपनी वीरता नहीं बताते। जबकि कायर (डरपोक) लोग शब्दों में अपनी बहादुरी का बखान करते हैं।

भावार्थ:

सच्चे वीर योद्धा युद्ध में अपने कर्मों से अपनी बहादुरी दिखाते हैं, वे डींगें नहीं हाँकते। जबकि कायर लोग सिर्फ मुंह से बहादुरी की बातें करते हैं, पर असली युद्ध या संकट आने पर उनका धैर्य और साहस समाप्त हो जाता है।

8.

हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता ।

रामचन्द्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगि जाहि ना गाये ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में आता है और इसमें भगवान हरि (राम/विष्णु) की महिमा और उनकी अद्भुत लीला का वर्णन किया गया है।

हिंदी अर्थ:

भगवान हरि (विष्णु/राम) अनंत हैं, और उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत जन उसे अनेक प्रकार से कहते और सुनते हैं। भगवान रामचन्द्र जी के सुंदर चरित्र इतने अद्भुत हैं कि करोड़ों कल्प बीत जाएँ, तब भी उनका गान पूरा नहीं हो सकता।

भावार्थ:

भगवान की महिमा और उनकी लीला का कोई अंत नहीं है। हर युग, हर भक्त, हर संत अपने-अपने तरीके से भगवान की कथा को सुनता और सुनाता है। राम के चरित्र इतने महान, गूढ़ और सुंदर हैं कि उन्हें पूरी तरह कभी कहा या समझा नहीं जा सकता — वे अनंत हैं।

9.

तुलसी देखि सुबेषु भूलहि मूढ़ न चतुर नर ।

सुंदर के केहि पेखु वचन सुधा सम असन अहि ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की गहन नीति-बोध और जीवन अनुभव का परिचायक है। इसमें वे बाह्य सौंदर्य के भ्रम और वाणी की असली शक्ति पर प्रकाश डालते हैं।

हिंदी अर्थ:

तुलसीदास जी कहते हैं — सुंदर वेश देखकर केवल मूर्ख ही नहीं, बल्कि चतुर व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। जैसे मोर के पंख सुंदर होते हैं और उसकी आवाज अमृत के समान लगती है, लेकिन उसका आहार सांप होता है।

भावार्थ:

बाहरी रूप, सुंदरता, वस्त्र या श्रृंगार देखकर किसी के चरित्र या सच्चाई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। केवल मूर्ख लोग चमक-दमक पर मोहित होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति व्यक्ति की वाणी, व्यवहार और भाव को देखते हैं। कभी-कभी कोई व्यक्ति बाहर से सुंदर लगता है और मीठा बोलता है, पर उसके शब्दों में छिपा ज़हर होता है, जैसे साँप अमृत रूपी शब्द कहकर विष देता है।

10.

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छाड़िये, जब लग घट में प्राण ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की नीति-बोधक वाणी का अत्यंत सुंदर और गहन उदाहरण है, जिसमें उन्होंने दया और अहंकार के प्रभाव को उजागर किया है।

हिंदी अर्थ:

दया (करुणा) ही सच्चे धर्म का मूल (आधार) है, और अहंकार (घमंड) सारे पापों की जड़ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण (जीवन) है, तब तक दया को कभी मत छोड़िए।

भावार्थ:

सच्चा धर्म वही है, जिसमें दया और करुणा हो। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा और ममत्व रखता है, वह सच्चे धर्म का पालन करता है। इसके विपरीत, अभिमान (घमंड, अहंकार) इंसान को पापों की ओर ले जाता है। इसलिए जब तक जीवन है, दया का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

11.

आवत ही हरषै नही, नैनन नही सनेह ।

तुलसी तहाँ न जाइये कंचन बरसे मेह ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन-दृष्टि और व्यवहारिक नीति को दर्शाता है। इसमें उन्होंने उस स्थान या व्यक्ति के प्रति व्यवहार की सीख दी है जहाँ प्रेम और अपनापन नहीं होता।

हिंदी अर्थ:

तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ किसी के आने पर कोई प्रसन्नता नहीं होती, और नेत्रों में स्नेह (प्रेम) का भाव नहीं होता, तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ सोना (कंचन) की बारिश ही क्यों न हो रही हो।

भावार्थ:

जिस जगह आपके आने से किसी को खुशी न हो, जहाँ आत्मीयता, प्रेम और अपनापन न हो, केवल धन, वैभव या सुविधा के कारण वहाँ रहना या जाना अविवेकपूर्ण है। सम्मान और स्नेह धन से कहीं अधिक मूल्यवान हैं।

12.

तुलसी साधी विपति के, विद्या विनय विवेक ।

साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी का अत्यंत गहन और सारगर्भित नीति-दोहा है, जिसमें वे विपत्ति (कष्ट के समय) में भी धैर्य, विश्वास और सद्गुणों की महिमा का बोध कराते हैं।

हिंदी अर्थ:

तुलसीदास जी कहते हैं कि कठिन समय (विपत्ति) में भी उन्होंने केवल विद्या (ज्ञान), विनय (विनम्रता), विवेक (बुद्धि), साहस (हिम्मत), सुकृति (सत्कर्म), सच्चाई और सत्यनिष्ठ व्रत (संकल्प) को ही अपनाया है — और इन सबके साथ उन्होंने केवल राम के भरोसे को ही अपना एकमात्र सहारा माना है।

भावार्थ:

विपत्ति के समय में मनुष्य का सच्चा चरित्र सामने आता है। तुलसीदास जी बताते हैं कि जब जीवन में संकट आए, तो हमें ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, सत्कर्म, सच्चाई और धार्मिक संकल्पों पर टिके रहना चाहिए। साथ ही, सबसे महत्वपूर्ण है — भगवान राम पर पूर्ण विश्वास और आश्रय।

13.

तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोय ।

अनहोनी होनी नही, होनी हो सो होए ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की अद्भुत श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है, जहाँ वे प्रभु राम पर पूर्ण भरोसा रखते हुए निडर और शांत जीवन जीने की सीख देते हैं।

हिंदी अर्थ:

तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो भगवान राम के भरोसे निडर होकर सोता हूँ, क्योंकि इस संसार में जो होना नहीं है (अनहोनी), वह कभी नहीं होगा, और जो होना है (होनी), वह होकर ही रहेगा।

भावार्थ:

इस संसार में मनुष्य का बस केवल कर्म करने में है, फल और परिणाम प्रभु के हाथ में हैं। राम पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति निडर और शांत रहता है। जो घटना पूर्व निर्धारित है, वह घटेगी ही, और जो नहीं है, वह कभी नहीं होगी — इसलिए चिंता और भय करना व्यर्थ है।

14.

तुलसी इस संसार में, भांति-भांति के लोग ।

सबसे हँसि मिल बोलिए, नहीं नाव संजोग ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की सामाजिक व्यवहार की अत्यंत सुंदर सीख है। इसमें उन्होंने बताया है कि संसार में कैसे सबसे मधुर और विनम्र व्यवहार करना चाहिए।

हिंदी अर्थ:

तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका स्वभाव और व्यवहार एक-दूसरे से भिन्न होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी के साथ मुस्कराकर मिलें और विनम्रता से पेश आएँ। ठीक वैसे ही जैसे एक नाव नदी के जल का सहारा लेकर पार लगती है, वैसे ही हमें भी इस जीवनरूपी संसार को सभी के साथ मिल-जुलकर, सहयोग और समझदारी से पार करना चाहिए।

भावार्थ:

तुलसीदास जी का यह संदेश है कि चाहे लोग जैसे भी हों — उनके विचार, स्वभाव या व्यवहार अलग-अलग हों — लेकिन जीवन को सुखपूर्वक और सफलता से जीने के लिए आपसी मेल-जोल और सौहार्द आवश्यक है। जब हम मिलकर रहते हैं, तो जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं।

15.

सुख हरसहि जड़ दुख बिलखानी, दोउ सम धीर धरहि मैन माही ।

धीरज धरहु विवेक विचारी, छड़ी सोच सकल हितकारी ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी का गहरा नीति-बोध है, जिसमें वे जीवन के सुख-दुख, धैर्य, और विवेक से संबंधित व्यवहार की सीख देते हैं।

हिंदी अर्थ:

जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वे सुख मिलने पर हर्ष से उछल पड़ते हैं, और दुख आने पर रोते-बिलखते हैं। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति अपने मन में सुख-दुख को समान रूप से सहन करता है। धैर्य रखो और विवेक से विचार करो, चिंता छोड़ देने में ही समस्त कल्याण छिपा है।

भावार्थ:

सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं — ये दोनों अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी और धैर्यवान है। जब कोई समस्या आए, तो चिंता करने की बजाय, विवेक से सोचो और धैर्य रखो। क्योंकि चिंता करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि धैर्य और सोच से ही समाधान निकलता है।

16.

राम नाम मनुदीप धरु, जीह देहरी द्वार ।

तुलसी भीतर चाहे रहुं जौ चाहिसि उजिआर ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की अत्यंत सुंदर भक्ति-भावना को दर्शाता है। इसमें उन्होंने राम नाम की महिमा और मन-वाणी की शुद्धता का भावात्मक रूप से वर्णन किया है।

हिंदी अर्थ:

तुलसीदास जी कहते हैं — यदि तू अपने अंतर (मन) में प्रकाश (ज्ञान, शांति) चाहता है, तो मन रूपी घर में राम नाम का दीपक जलाओ और उसे जीभ रूपी द्वार की देहली पर रखो, तभी भीतर (हृदय और जीवन) में सच्चा उजाला होगा।

भावार्थ:

राम का नाम ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से उजाला होता है, वैसे ही मन और जीवन के अज्ञान-अंधकार को राम नाम दूर करता है। यह दीपक मन के भीतर जलता है लेकिन इसका प्रकाश जीभ (वाणी) से बाहर आता है — अर्थात जब हम राम का नाम जपते हैं, तभी उसका प्रभाव पूरे जीवन में दिखाई देता है।

17.

सचिव, वैद, गुर तीनी जौ प्रिय बोलहि भय आस ।

राजधर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी का अत्यंत प्रबंधन, नीति और जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है। इसमें उन्होंने बताया है कि सच्चे मार्गदर्शन में सत्य बोलना कितना आवश्यक है, विशेषतः जब व्यक्ति किसी पद, सेवा या जिम्मेदारी में हो।

हिंदी अर्थ:

यदि मंत्री (सचिव), वैद्य और गुरु — ये तीनों डर के कारण या लालच में आकर मात्र प्रिय बोलें, सच्चाई न कहें — तो राज्य, धर्म और शरीर — इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है।

भावार्थ:

एक अच्छा मंत्री, चिकित्सक, और गुरु वही है जो सही और सच्ची बात समय पर कहने का साहस रखे, भले ही वह कड़वी क्यों न हो। यदि ये लोग केवल सुनने में मीठी लेकिन असत्य बातें कहें, तो वह देश, धर्म, और व्यक्ति का शरीर — तीनों को नष्ट कर सकता है।

18.

सरनागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि ।

ते नर पावर पाप मय तिन्हहीं बिलोकत हानि ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की करुणा, धर्म और मर्यादा के गहरे सिद्धांत को दर्शाता है। इसमें वे कहते हैं कि जो व्यक्ति शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता, वह न केवल अधर्मी है, बल्कि साक्षात पापमय है।

हिंदी अर्थ:

जो लोग यह सोचकर कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है, शरण में आए हुए व्यक्ति को भी त्याग देते हैं, वे मनुष्य पूर्णतः पापी होते हैं — उन्हें देखना तक दुर्भाग्य लाता है।

भावार्थ:

शरणागत की रक्षा करना धर्म का प्रधान कार्य है। जो केवल अपने स्वार्थ या भय के कारण शरण में आए व्यक्ति को त्याग देता है, वह निर्दयी और अधर्मी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति इतना पापमय होता है कि उसकी संगति या दर्शन भी हानिकारक हो सकता है।

यह दोहा श्रीरामचरितमानस में उस प्रसंग से जुड़ा है जब भगवान श्रीराम ने विभीषण को शरण दी, भले ही पूरी वानरसभा ने उनके विरुद्ध बात की — क्योंकि श्रीराम का सिद्धांत था: “जो मेरी शरण आ गया, वह मेरा है।”

19.

आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई ।

जाकर चित अहिगत सम भाई, अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की नीति-बोधक रचनाओं में से है, जिसमें वे कुचरित्र और कपटी मित्रों से सावधान रहने की सीख देते हैं।

हिंदी अर्थ:

जो व्यक्ति सामने तो मीठे वचन बोलता है, लेकिन पीठ पीछे अहित की योजना बनाता है, जिसका मन अंदर से दुष्ट और कपटी होता है — ऐसे कुमित्र (कपटी मित्र) को त्याग देना ही अच्छा है।

भावार्थ:

जो मित्र मुँह पर तो प्रेम दिखाए, पर पीठ पीछे दुश्मनी रखे, वह सच्चा मित्र नहीं, बल्कि छलिया और धोखेबाज़ होता है। ऐसा व्यक्ति मन से नीच और दुष्ट होता है, और उससे हमेशा अहित ही होता है। तुलसीदास जी की स्पष्ट सलाह है — ऐसे कपटी मित्र को तुरंत त्याग देना ही कल्याणकारी है।

20.

तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग ।

तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग ।।

यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की अत्यंत सुंदर भक्ति और सत्संग की महिमा को दर्शाता है। इसमें वे कहते हैं कि सत्संग (संतों का संग) का सुख इतना श्रेष्ठ है कि उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष (अपवर्ग) का सुख भी तुच्छ है।

हिंदी अर्थ:

हे प्रिय! अगर एक पलड़े में स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुख रख दिए जाएँ, और दूसरे पलड़े में संतों के साथ एक पल का सत्संग रखा जाए — तो भी वह सत्संग का सुख इतना महान है कि पूरे स्वर्ग और मोक्ष का सुख भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता।

भावार्थ:

सत्संग यानी सज्जनों, संतों, ज्ञानीजनों की संगति, जीवन को आध्यात्मिक उन्नति, शुद्धि, और प्रेम से भर देती है। यह अनुभव इतना दुर्लभ और महान है कि स्वर्ग जैसे भोग और मोक्ष जैसी शांति भी उसके सामने तुच्छ हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सच्चे ज्ञान, भक्ति और प्रेम का साक्षात्कार केवल संतों की संगति से ही होता है।

अन्य महत्वपूर्ण दोहे

- बिहारी के 25 चुनिंदा दोहे और उनके अर्थ

- मीरा बाई के प्रसिद्ध पदों का सार और भावार्थ

- सूरदास के पद की हिंदी व्याख्या और अर्थ

- कबीर दास के लोकप्रिय दोहे

- रहीम के 36 चुनिंदा दोहे और उनके अर्थ